tema(s)

______________________________________________

POPULAÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS

objetivo estratégico do PANCD

______________________________________________

conceito

________________________________________________________________________________

Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano.

periodicidade

______________________________________________

DECENAL

porque é importante?

________________________________________________________________________________

Conhecer o número de residentes em áreas suscetíveis e não suscetíveis à desertificação no período censitário, avaliar posteriormente densisdades demográficas nestas áreas.

unidade de medida

______________________________________________

FREGUESIA

disponibilidade de dados

__________________________________________________________

DISPONÍVEL

fonte(s)

____________________

INE

metodologia

______________________________________________

Censos população INE

análise sumária

______________________________________________

metadados

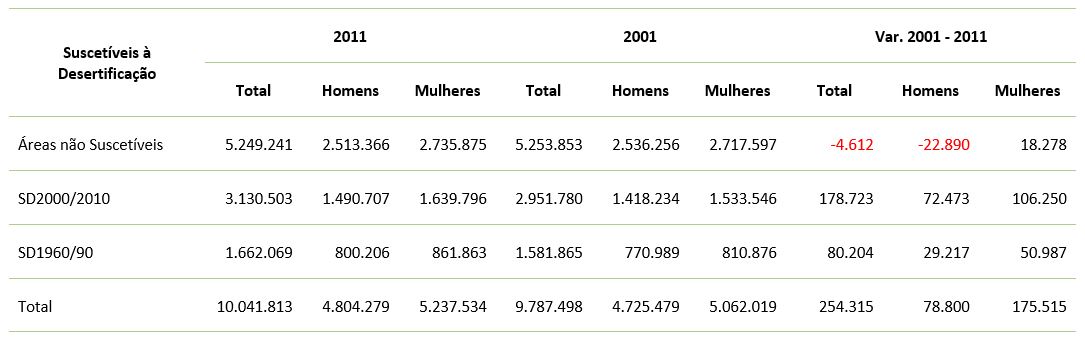

População das Áreas Suscetíveis à Desertificação em Portugal

Com imbricadas relações de causa e efeito, a desertificação e o despovoamento, este por vezes erradamente usado entre nós com o significado da primeira, são fenómenos paralelos e muitas vezes correlacionados no território Português, onde se atingem em significativas áreas das zonas suscetíveis à desertificação densidades demográficas ao nível da periferia subsaariana ou do Sahel, já que há freguesias daquelas áreas com densidades abaixo dos 5 habitantes / km2, mas dominando contudo as condições em que tal referencial se situa nos 25 habitantes / km2.

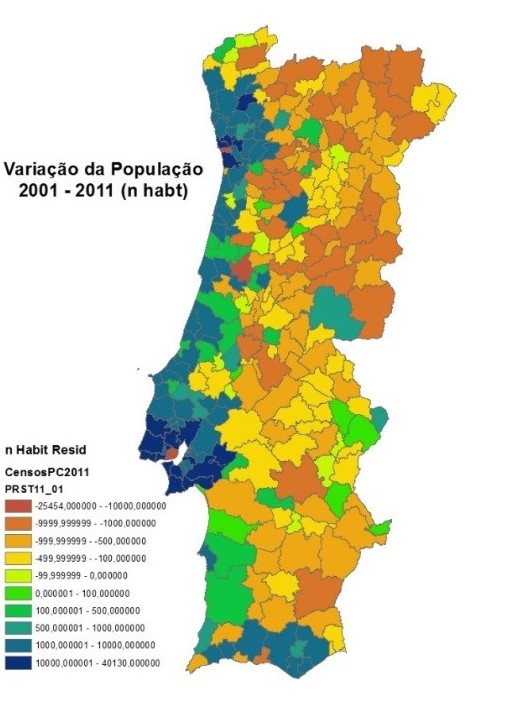

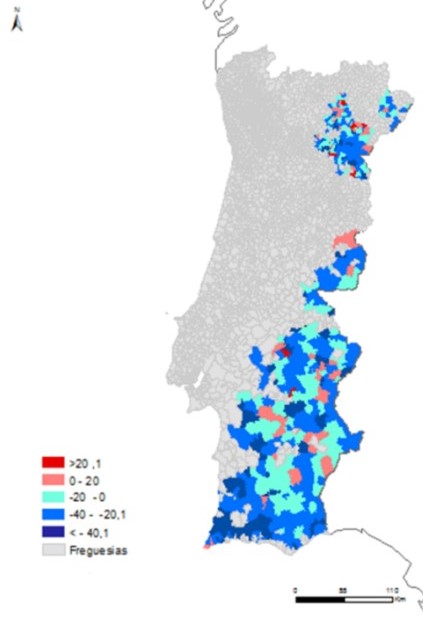

Com pontual exceção de algumas freguesias citadinas do Interior, que continuam a ganhar população à custa das respetivas periferias rurais, nas áreas suscetíveis à desertificação verifica-se também uma genérica perda de população no período entre os censos de 2001 e 2011, sendo que em regra as freguesias apresentam perdas acima dos 100 habitantes e em algumas se verificam valores acima dos 500, mas nos concelhos mais despovoados tais valores situam-se nos 500 e acima dos mil habitantes.

E se em Portugal no último decénio houve um crescimento da população nas zonas áridas, tal deveu-se apenas à franca expansão das zonas afetadas por aridez, que passaram também a incluir muitas das zonas mais populosas do litoral centro e sul, designadamente a região da capital e arredores.

Por outro lado, foram registadas tendências positivas no nível de instrução da população efetiva e, dos produtores agrícolas em particular. Assim pode-se dizer que, a sustentabilidade demográfica da educação, um dos componentes da dimensão qualitativa, está assegurada.

Vale também lembrar que, em algumas freguesias dispersas por todas as regiões portuguesas do interior, as tendências negativas da dimensão quantitativa da sustentabilidade demográfica desses territórios foram contrariadas, uma vez que o decréscimo populacional e o consequente envelhecimento abrandaram.

Estas exceções nas tendências negativas tanto da dimensão quantitativa como da dimensão qualitativa da sustentabilidade demográfica dos territórios em geral, e da agricultura em particular, devem-se provavelmente a fatores locais específicos, nomeadamente aos agentes de governança local, às condições institucionais, às ofertas de habitação e de emprego, e a estímulos ao desenvolvimento de atividades económicas, principalmente da agricultura. Quanto às tendências positivas referentes aos produtores singulares, ou seja, o seu crescimento e, particularmente, dos produtores mais instruídos, parece assistir-se a uma maior diferenciação espacial quanto à atratividade da prática da agricultura que se deve, provavelmente também a fatores locais.”

Evolução demográfica e desertificação em Portugal Continental (com base nos Censos INE)

Densidade demográfica em 2011 e variação da população entre 2001 e 2011 por concelhos e por freguesias no Continente (com base no INE – Censos 2011)

Considere-se também que para Rosa 2012 a diminuição da população nas áreas interiores não é em si necessariamente um drama. Para a viabilidade do país, diz o referido autor, é muito mais importante a qualidade da população residente - competências, conhecimentos, dedicação e empenho -, do que a quantidade.

Acrescentando depois que, “O despovoamento do Interior, fruto do êxodo rural, deve ser entendido nas suas raízes – antes de pensar no fazer voltar as pessoas há que entender bem o que as fez partir. Esse diagnóstico não está suficientemente claro em Portugal.

Sobrevalorizam-se as razões económicas do êxodo, escamoteando-se a asfixia do controlo social. As pessoas não fugiram só por procura da melhoria financeira, que frequentemente não encontraram no mundo urbano. Fugiram para o anonimato, para a independência, para a liberdade, sobretudo as mulheres.

Ou seja, para atrair e fixar pessoas nas regiões interiores é preciso que as suas sociedades rurais deixem de ser como eram quando os seus habitantes delas quiseram sair.”

Lopes Marcelo 2011, por seu lado, defende que boa parte do êxodo rural em Portugal se pode explicar pelos anseios que tradicionalmente se constroem, “ensinam” na escola, desde a primária: “a qualidade de vida não está nos campos e as referências para o futuro de cada um estão nas cidades”. Pelo que, se se quer inverter a hemorragia da população dos campos, deveria ser por aí, pela Escola, que se poderia também começar a dar a volta ao problema do despovoamento das áreas interiores do País.

Pelo que, retomando Roca 2011, “A sustentabilidade demográfica dos territórios pode ser considerada como um subsistema da sustentabilidade do desenvolvimento, com duas dimensões: a quantitativa e a qualitativa. A dimensão quantitativa é constituída pelas componentes do crescimento efetivo (natural e migratório) e pela composição da população por idade e por sexo. A dimensão qualitativa, por sua vez, corresponde às características socioeconómicas da população, nomeadamente, a educação, a formação profissional e a atividade económica. Esta última dimensão é baseada no pressuposto de que a população constitui a totalidade do capital humano de um território, ou seja, os conhecimentos, as competências, as habilidades e os atributos incorporados nos indivíduos. Assim, a sustentabilidade demográfica só é possível quando se atinge a interação equilibrada entre as componentes das dimensões quantitativa e qualitativa.

O autor que vimos citando abrange, deste modo, estas duas dimensões da sustentabilidade e trata da população efetiva, bem como de um dos seus grupos – a população agrícola familiar -, com especial destaque para os produtores singulares. A análise foi feita com base nos Censos da População de 2001 e 2011 e no Recenseamento Agrícola de 2009. O território de estudo abrangeu freguesias do Continente com áreas suscetíveis à desertificação no Norte Interior, nas Beiras, no Alentejo e no Algarve no período 1960 / 90.

A unidade de análise foi a freguesia. Os principais resultados de tal trabalho de Roca 2011 são assim sintetizados:

- Dimensão quantitativa

-

- A grande maioria das freguesias apresenta densidades populacionais muito baixas (menos de 20 habitantes por km2) e que diminuíram na década de 2000 / 2010, com algumas exceções. As densidades mais elevadas são registadas nas freguesias rurbanas ou urbanas e/ou sedes de concelho;

- Praticamente todas as freguesias com áreas suscetíveis à desertificação estagnaram ou perderam população. As únicas exceções a essa tendência negativa, em menos de um décimo do total, foram as freguesias rurbanas ou urbanas e/ou sedes de concelho, principalmente no Algarve. Na maioria dos casos, as perdas populacionais foram acima de 10%. Contudo, em algumas freguesias, em todas as regiões, houve um abrandamento do decréscimo populacional, que pode ficar a dever-se à entrada de população em idade pós-ativa nas freguesias em que o índice de envelhecimento aumentou consideravelmente e naquelas onde o índice de envelhecimento diminuiu à entrada de população em idade pré-ativa e ativa. A entrada de população em idade pós-ativa em áreas do interior foi uma tendência já verificada na década anterior, estando relacionada com o regresso de população que passou a sua vida ativa fora do país ou nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto;

Importância relativa da população agrícola no total da população residente (INE 2011- Recenseamentos da Agricultura 2009)

Taxa de variação da população agrícola familiar em freguesias com áreas suscetíveis à desertificação 1999-2009 (%) (Roca 2011)

- O problema do envelhecimento da população agravou-se significativamente, sendo as freguesias mais atingidas as que se localizam no Norte interior, nas Beiras, no Baixo Alentejo e na Serra Algarvia, onde em algumas freguesias os índices de envelhecimento[1] chegam a ultrapassar 1000, ou seja, há 10 idosos para 1 jovem e, às vezes, 30 idosos para um jovem;

- Relacionado com o problema do envelhecimento está a proporção bastante elevada de pessoas a viver só, que na grande maioria das freguesias ultrapassa os 20%;

- As exceções à tendência de agravamento do envelhecimento populacional, cerca de 10% do total das freguesias consideradas, dispersas por todas as regiões do Continente, registaram decréscimo do índice de envelhecimento, o que tanto pode ser devido ao aumento da taxa de mortalidade entre os idosos ou, o mais provável, à entrada de população em idade pré-ativa, quando houve um abrandamento no decréscimo populacional;

-

- Ainda mais preocupante é a relação entre população idosa (pós-ativa) e a população em idade ativa expressa pelo índice de dependência dos idosos, pois na maioria das freguesias já há, pelo menos, um idoso por cada duas pessoas em idade ativa, sendo que em cerca de 10% das freguesias analisadas, dispersas por todas as regiões, esta relação chega a ser 1:1 ou mesmo maior;

- O grau de importância da população agrícola familiar varia bastante entre as freguesias com áreas em risco de desertificação, pois predomina na maioria das freguesias do Norte Interior, do Baixo Alentejo, da Serra Algarvia e num número considerável de freguesias da Beira Interior, mas a sua presença é pouco marcada na maioria das freguesias do Alentejo e do Algarve;

- À semelhança da população efetiva, a população agrícola familiar decresceu na grande maioria das freguesias, mas a um ritmo mais intenso, quase sempre acima de 20%, mas registou-se, contudo, o seu aumento num pequeno número de freguesias dispersa por todas as regiões do Continente;

- Na maioria das freguesias o número de produtores agrícolas singulares decresceu, ainda que tenha aumentado em mais de um quarto do total, principalmente nas localizadas no Alto-Trás-os-Montes e no Baixo Alentejo.

- O envelhecimento dos produtores agrícolas é notório em quase todas as freguesias das áreas em risco de desertificação, sendo que num número considerável delas os produtores idosos chegam mesmo a predominar, havendo de facto, um aumento significativo do número de produtores idosos na década de 2000 / 2010.

II. Dimensão qualitativa

-

- Nesta dimensão a evolução foi positiva, uma vez que em quase todas as freguesias aumentou consideravelmente a população com pelo menos o ensino secundário e ainda mais significativamente a população com ensino superior completo. As freguesias que registaram um decréscimo nesses grupos populacionais localizam-se quase que exclusivamente no Norte interior. Contudo, a participação da população mais instruída no total da população residente é ainda bastante fraca, com algumas exceções, ou seja em freguesias com áreas urbanas;

- O número de produtores agrícolas singulares com, pelo menos, o ensino secundário também aumentou em quase todas as freguesias. Contudo, o ritmo de crescimento desse grupo populacional é consideravelmente mais fraco do que o da população efetiva, devido a ser uma população mais envelhecida.

Como conclusões gerais, Roca 2011 releva “ que em Portugal, em termos gerais, a sustentabilidade demográfica, na sua dimensão quantitativa, não está garantida ou está em risco nos territórios com áreas suscetíveis à desertificação. Esta situação é mais grave no caso da população agrícola do que na população efetiva. Pode-se, assim, deduzir que o despovoamento dos campos agrícolas é ainda mais intenso que o despovoamento das áreas rurais.

Por outro lado, foram registadas tendências positivas no nível de instrução da população efetiva e, dos produtores agrícolas em particular. Assim pode-se dizer que, a sustentabilidade demográfica da educação, um dos componentes da dimensão qualitativa, está assegurada.

Importa, também, lembrar que, em algumas freguesias dispersas por todas as regiões portuguesas do interior, as tendências negativas da dimensão quantitativa da sustentabilidade demográfica desses territórios foram contrariadas, uma vez que o decréscimo populacional e o consequente envelhecimento abrandaram.

Estas exceções nas tendências negativas tanto da dimensão quantitativa, como da dimensão qualitativa da sustentabilidade demográfica dos territórios em geral, e da agricultura em particular, devem-se provavelmente a fatores locais específicos, nomeadamente a iniciativas dos agentes de governança local, às condições institucionais, às ofertas de habitação e de emprego, a estímulos ao desenvolvimento de atividades económicas, principalmente da agricultura. Quanto às tendências positivas referentes aos produtores singulares, ou seja, o seu crescimento e, particularmente, dos produtores mais instruídos, parece assistir-se a uma maior diferenciação espacial quanto à atratividade da prática da agricultura que se deve, provavelmente também a fatores locais.”

_________________________

[1] - Relação entre a população de mais de 65 anos e a população de menos de 15 anos.